Kraniofaziale Fehlbildungen sind Entwicklungsstörungen erblicher oder nicht erblicher Natur, die in Zusammenhang mit anderen Störungen (dann als Syndrom kategorisiert) oder isolierte Fehlbildungen des Kopfes auftreten. Der Kopf eines Kindes entwickelt sich am Beginn einer Schwangerschaft aus verschiedenen ‚Fortsätzen’, deren Entwicklung gestört sein kann. Unterbleibt deren Verschmelzung so entstehen Spalten wie z. B. LKG-Spalten aber auch seltenere andere Spalten. Unterentwicklungen der Gewebe einzelner Fortsätze führt zu Unausgeglichenheit der unterschiedlichen Gesichtsteile wie Oberkiefer, Unterkiefer, Ohren etc.

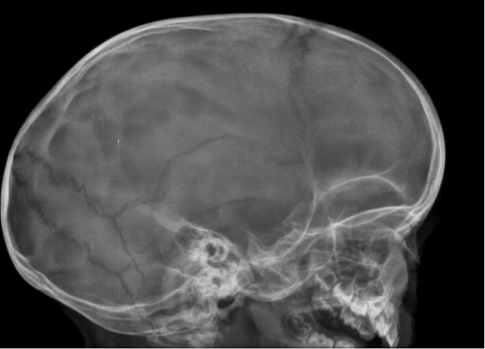

Dysostosis otomandibularis – Hemifaziale Mikrosomie

Dies ist eine Störung der Entwicklung des 1. Kiemenbogens mit Unterentwicklung von Oberkiefer, Unterkiefer, Kiefergelenkregion, äußerem Ohr, eventuell Mittelohr in verschiedenen Ausprägungsgraden. Es ist dies der zweithäufigste Geburtsdefekt im Gesicht nach LKG-Spalten mit einer Häufigkeit von 1 Fall auf 3.500-4.500 Geburten und kann auch beidseitig auftreten. In schweren Fällen ist die Atmung durch eine Einengung der Luftröhre behindert, die einen Luftröhrenzugang erfordert.

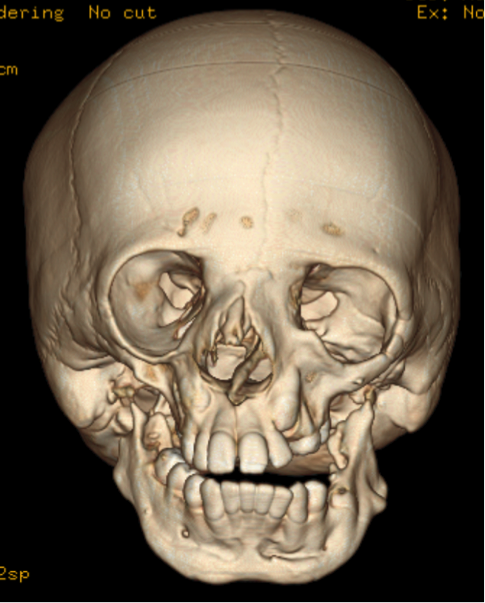

Morbus Franceschetti – Treacher Collins – Franceschetti Syndrom

weist als Sonderform beidseitig auftretend zusätzlich Defekte durch Unterentwicklung bzw. Fehlen der Jochbeine auf. Das Auftreten wird mit 1:50.000 Geburten angegeben, basierend auf einem autosomal dominanten Erbgang (Abb. 1).

Therapiemöglichkeiten bestehen aus mehrphasigen Korrekturmaßnahmen der skelettalen Fehlbildungen und Defizite durch Knochenverlagerungen (Osteotomien) und -transplantationen, Weichteilkorrekturen wie Lidkorrekturen, Fetttransplantationen zur Konturverbesserung, Nervtransplantationen, Ohrmuschelaufbau, oder Ersatz durch implantatgetragene Prothesen /Epithesen (Abb. 2).

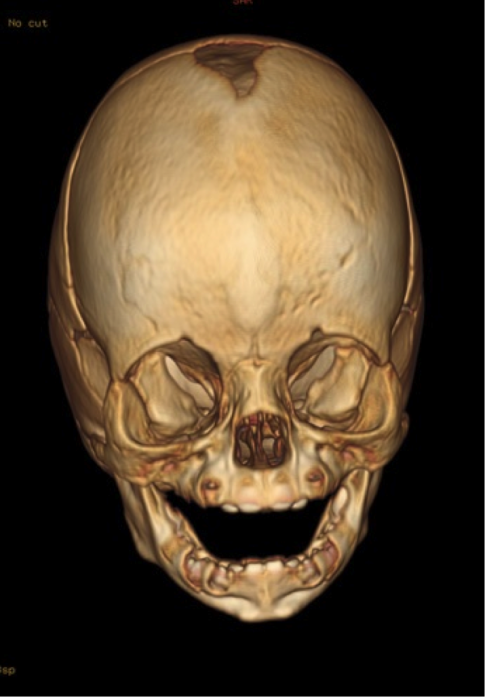

Kraniosynostosen

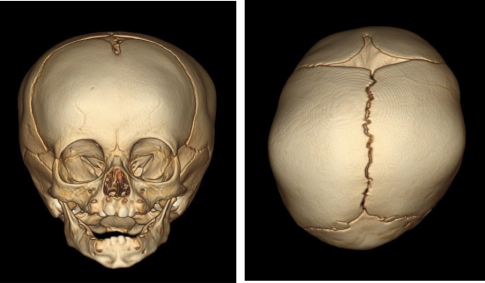

Bezeichnen als Überbegriff das Vorhandensein einer vorzeitigen Verknöcherung im Bereich einer oder auch mehrerer Schädelnähte. Neben äußerlich erkennbaren ästhetischen Aspekten erfordern vor allem erhöhter intrakranieller Druck und Verschlechterung des Sehvermögens operative Interventionen. Röntgenologisch kann dann ein Wolkenschädel imponieren (Abb. 3).

Beispiele sind:

Anteriorer Plagiocephalus – Vorderer Schiefschädel: beruht auf einer einseitigen vorzeitigen Verknöcherung der Kranznaht.

Trigonocephalus – Metopische Synostose: beruht auf einer vorzeitigen Verknöcherung der Frontalnaht.

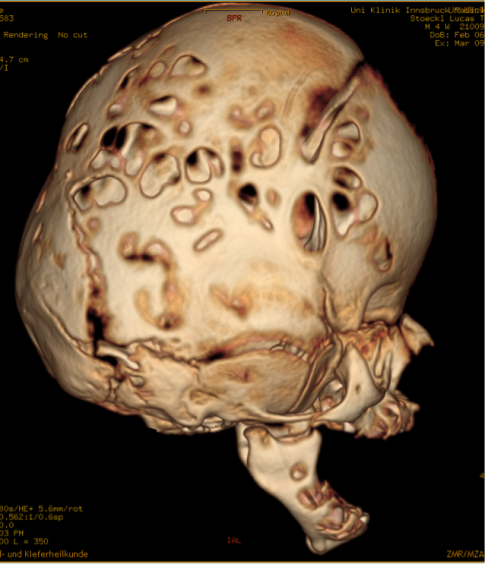

Scaphocephalus – Pfeilnahtsynostose: beruht auf einer vorzeitigen Verknöcherung der Pfeilnaht (Abb. 4a bis d).

Posteriorer Plagiocephalus – Hinterer Schiefschädel: beruht auf einer einseitigen vorzeitigen Verknöcherung der Hinterhauptsnaht.

Brachycephalus – beidseitige vorzeitige Verknöcherung der Kranznaht oder Hinterhauptsnaht (Abb. 5 a und b).

Die Gefahr des erhöhten Hirndrucks und der Gehirnschädigung besteht insbesondere bei multiplen Synostosen in nicht syndromalen Situationen und bei syndromalen Fällen.

Beispiele für syndromale Kraniofaziale Dysostosen sind:

Morbus Crouzon: synostosenbedingte Schädeldeformitäten, Exophthalmus (Hervortreten der Augäpfel), Hypertelorismus (vergrößerter Augenabstand), Strabismus divergens (Schielen), lateral abfallende Lidachsen, maxilläre Retrognathie (Oberkieferunterentwicklung) und vorstehender Unterkiefer.

Carpenter-Syndrom, Pfeiffer-Syndrom und Saethre-Chotzen-Syndrom sind morphologisch Crouzon-nahe Syndrome.

Morbus Apert: dabei zeigen sich zusätzlich Veränderungen außerhalb des Kopfes in Wirbelsäule und Extremitäten (z.B. Syndaktylen)

Therapie

In der Regel werden innerhalb des 1. Lebensjahres die Kraniosynostosen (vorzeitige Schädelverknöcherungen) operativ gelöst. Damit wird durch Erweiterung das Volumen und die Form des Gehirnschädels normalisiert. Jährliche Kontrollen bleiben jedoch erforderlich.

Später erfolgen Mittelgesichtskorrekturen, im allgemeinen ab dem 8. Lebensjahr. Bei mangelndem Lidschluss mit fehlender Bedeckung des Auges oder bei Sauerstoffmangel durch Atemwegseinschränkung sind frühere Korrekturen notwendig. Meist muss das Mittelgesicht nach vorne entwickelt werden.

Lagerungsbedingte Deformitäten

Von den Schädeldeformitäten durch Synostosen sind die lagerungsbedingten Deformitäten zu unterscheiden (Abb. 6). Sie entwickeln sich meist erst nach der Geburt durch einseitige (eventuell zwanghafte) Lagerung des Säuglings bei noch weichem Schädelknochen.

Therapie

Neben der ursachenbeseitigenden Physiotherapie bei Muskelverkürzungen am Hals ist die effektivste Therapie der bereits bestehenden Deformität die Helmtherapie. Diese soll wegen der schnellen Wirkung möglichst schon mit 4-5 Monaten begonnen werden (Abb. 7). Jedenfalls ist das 1. Lebensjahr das bevorzugte Therapiealter. Der Ausschluss einer anderen Erkrankung sollte an einem Zentrum für kraniofaziale Fehlbildungen erfolgen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Das kraniofaziale Chirurgie-Team arbeitet eng zusammen und besteht aus einer Vielzahl von Spezialisten der Kinderheilkunde, Anästhesie, MKG-Chirurgie, Neurochirurgie, Augenheilkunde, HNO-HSS, Radiologie und Genetik.